当院の教育目的は、

1.受け持ち看護師として役割が遂行できる看護師の育成

2.所属部署のメンバーとしての役割が遂行できる看護師の育成

3.最新の知識・技術の習得

を目指しております。

当院の「看護部の理念」は、「4病院の看護部の理念」と「病院の理念」からブレークダウンされています。これらの理念を支えている看護提供システムは、「受け持ち看護制度」「看護過程」「基準・手順・クリニカルパス(標準化のための手段)」があり、日々の業務の中で実践されています。

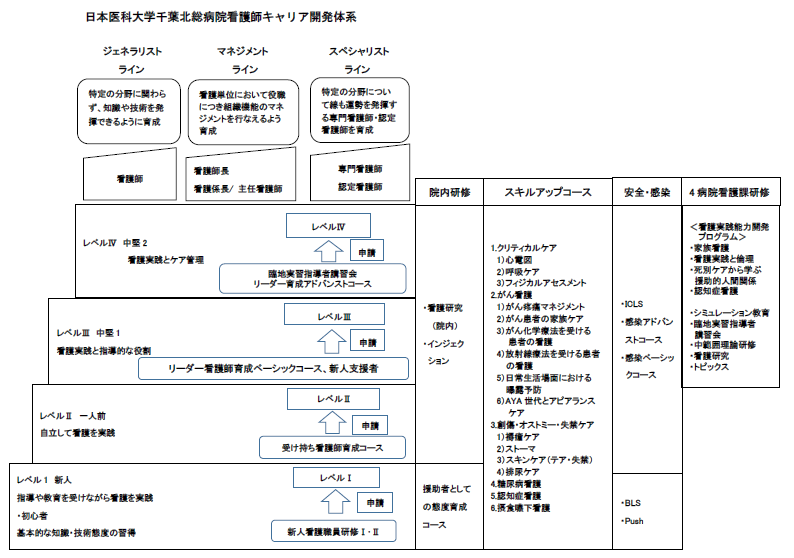

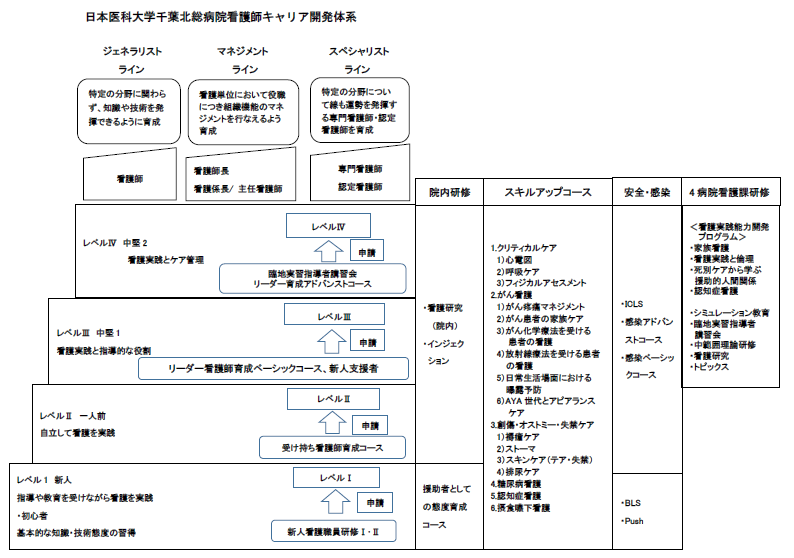

特に教育と関連する提供システムとして当院は、受け持ち看護制度(モジュール型受け持ち看護方式)を採用しています。そのため、各看護師が1人前の「受け持ち看護師」としての役割が遂行できるように、教育プログラムを作成しています(ジェネラリストラダーの「レベルⅡ」は、この『受け持ち看護師として実践できる』段階です)。

「ジェネラリストのためのクリニカルラダー」は、質の高い看護を提供できるように到達目標を段階的に示すことにより、継続的に研鑽を積み重ね、ジェネラリストとしての能力開発の動機付けと目標達成を促進します。「ジェネラリストのためのクリニカルラダー」の初心者からレベルⅡは、院内教育プログラムの「新人看護職員研修」「援助者としての態度育成コース」「受け持ち看護師育成コース」に全員参加するプログラムです。例えば「受け持ち看護師育成コース」の演習は、プログラムの立案を看護職能力開発部会で行い、ベッドサイドでの実践後、看護職能力開発部会で提示した評価を基に自己・他者評価をしています。つまり院内のプログラムを利用しながら、各病棟では特殊性を踏まえた専門的な知識を習得し、受け持ち看護師としての能力を高めるためのプログラムを実践しています。

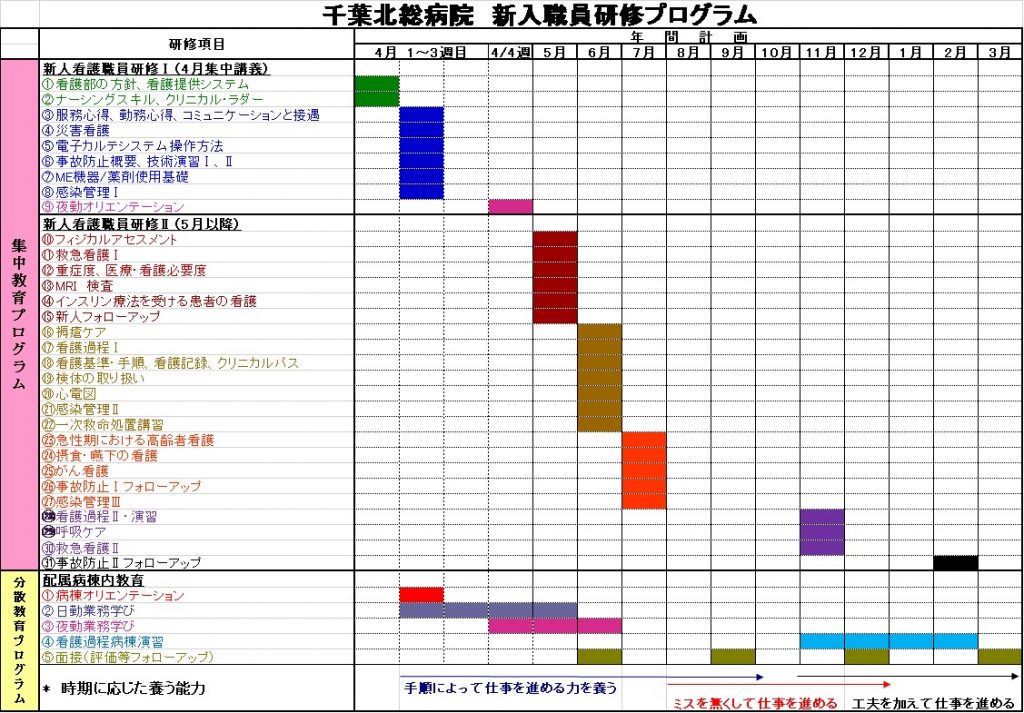

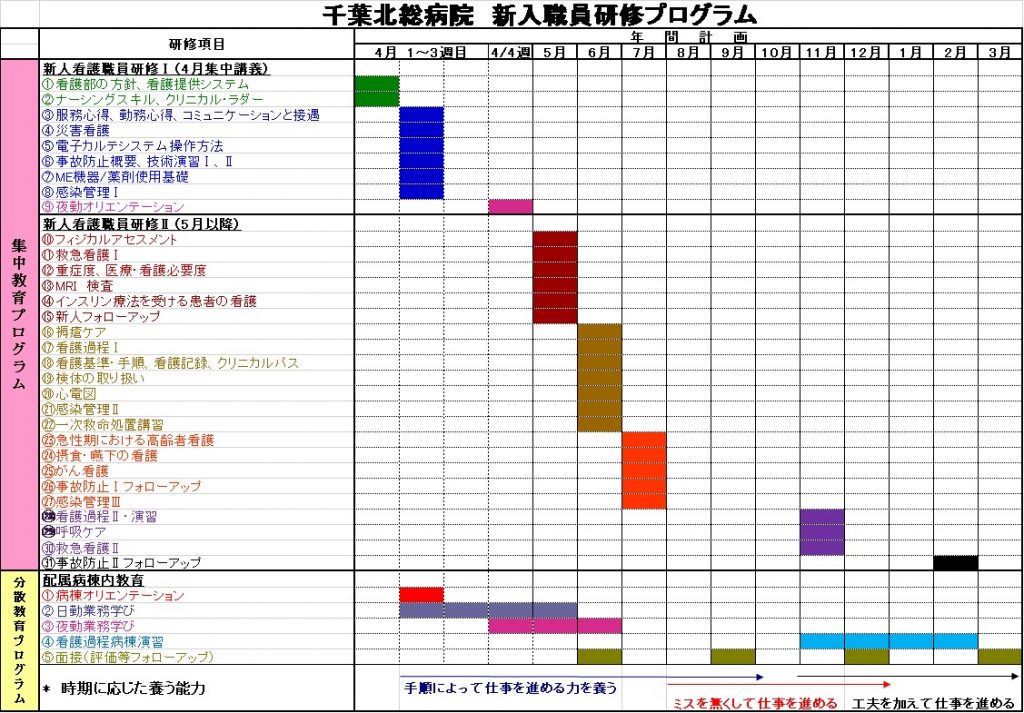

1.新入職員研修プログラム

1)新人看護職員研修I

2)新人看護職員研修II

このコースのねらいは、

①新入看護職員が新しい職場に馴染み、組織の一員としての役割行動がとれる

②看護職員として必要な基礎的な知識・技術を習得する

ことを目指しております

新人看護職員研修 I

新入看護職員が新しい職場に馴染み、組織の一員として行動できるために、4月の期間を中心に講義や看護技術体験を行っています

新人看護職員研修 II

5月~11月の期間は、月1回程度の間隔で援助を行うために必要な講義および演習を行っています。

フィジカルアセスメント、創傷管理、心電図の読み方など、認定看護師やエキスパートナースが講義を担当します。

2.2年目看護職員育成プログラム

1)援助者としての態度育成コース

2)受け持ち看護師育成コース

があります。

これらのコースは、全ての看護職員が対象になります。

このコースのねらいは、

①患者さんを理解するために必要な傾聴の態度とコミュニケーション技術を養う

②受け持ち看護師の業務が遂行できる

ことを目指しております。

援助者としての態度育成コース

2年目になると、一通りの看護実践がそつなく行なえるようになります。だからこそ、自らの援助態度が望ましい態度になっているかを振り返る必要があります。このコースは、患者さんを理解するために必要な傾聴の態度とコミュニケーション技術を養うことを目的にしています。講義で学んだ後、グループワークで意見交換を行い、その後プロセスレコードを通して自らの態度を振り返ります。

受け持ち看護師育成コース

看護過程を活用して、受け持ち看護師の活動が遂行できることを目的にしています。1年目に行なう看護過程の演習は、日々の業務を実践しながら、看護過程を行ないます。しかしこのコースは、あくまでも受け持ち看護師としての活動を遂行できるために、必要な考え方を学びそれぞれの病棟で実践を行い、その実践を振り返ります。

3.新人支援者育成コース

新人看護職員の皆様を迎えるにあたり、受け入れるための準備として、毎年多くの先輩が新人支援者育成コースを受講しています。このコースは、当院の教育コースの中でも2月~9月まで、長期間に渡り行なわれます。新人支援者担当となった先輩が、新入看護職員に合わせた指導が行なえるために、特に力を入れております。

4.リーダー看護師ベーシックコース

各病棟(IUCなどは除く)では、2~3年目の時期に、チームリーダーとしてその日のケア役割業務が始まります。そこで、体験した様々な問題を解決するためにリーダー看護師ベーシックコースを開催しています。ここでは、講義で知識を再確認した後、自らの病棟で一定期間演習を行います。この期間、病棟の主任看護師や看護係長の指導だけではなく、看護部内の看護職能力開発部会のメンバーにサポートを受けながら演習いたします。

5.スキルアップコース

日進月歩の医療の中で、自らのスキルアップは、欠かせません。部門内外、また院内外を問わず多くの講師を迎え、知識や技術を習得する機会を設けております。

- ・呼吸ケア

- ・褥瘡ケア

- ・心電図の読み方

- ・ペインコントロール(基礎・応用)

- ・ストマケア

- ・エンゼルケア

- ・インジェクション看護師養成コース

- ・摂食・嚥下障害患者のケア

- ・血糖パターンマネージメント

- ・化学療法患者の看護 など

研究活動を通して、看護を探求しています。

一年に一回、院内で発表を行なうと共に、院外の学会にも数多く発表しております。

現在、他院での経験をお持ちの入職者の皆様が大変多くなっております。

初めての勤務場所に、戸惑うことなく馴れていただけるよう、個々の皆様の経験に合わせた教育プログラムへの参加を勧めております。

就職後の病棟において、皆様のご相談を承っておりますので、安心してお越しください。